コープ(生協)とは

コープとは英語の協同組合「co-operative」の略です。農業協同組合や漁業協同組合などさまざまな協同組合がありますが、消費者の協同組合を生活協同組合(生協)と呼び、「コープ」とも呼ばれています。

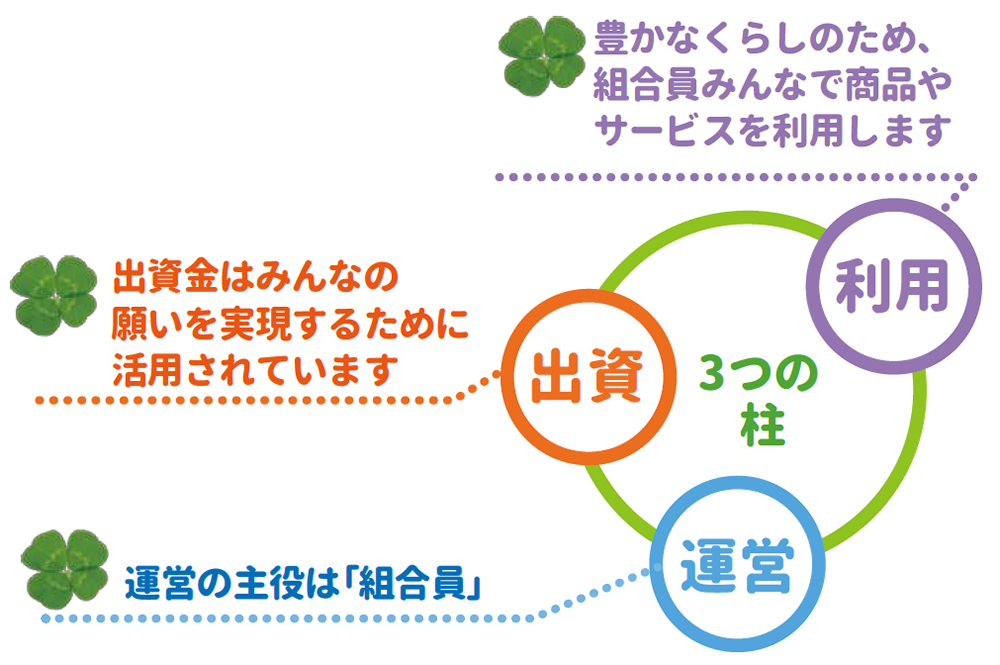

生協は3つの柱で成り立っています

一人ひとりの消費者がくらしのさまざまな願いを協同し、たすけあいながら実現してゆく消費者の組織、それがコープです。一人ひとりが「出資金」を出し、事業や活動の「運営」に参加し、「利用」する、協同組合です。

「コープの出資金」についてはこちら出資

組合員一人一人が持ち寄る大切な出資金は、安全で安心できる商品作りや宅配・店舗の運営などに活用されています。出資金はみんなの願いを実現するために活用されています。

利用

豊かなくらしのため、組合員みんなで宅配や店舗などで商品を購入したり、さまざまなサービスを利用します。

運営

運営の主役は「組合員」です。組合員の声を「こえのポスト」や試食やグループインタビューなどさまざまな場で受け止め、事業や活動に生かしています。また、各地域で選ばれた組合員の代表である総代は、総代会議で意見をだしたり、通常総代会では生協の事業計画や予算などの議案について議決します。

コープ(生協)のおいたち

ロッチデール公正開拓者組合の最初の店舗は、現在博物館となっています。

コープは、1844年、イギリスのロッチデールの町ではじまりました。「混ぜもののない」「量目にごまかしのない」商品を手に入れるために、28人の織物工が、苦しいくらしの中から、一年をかけて一人1ポンドを積み立ててロッチデール公正開拓者組合をつくり小さな店舗を建てました。その小さな輪は世界中に広がり、今では10億人を超える人々が協同組合に参加し、世界最大の非政府組織(NGO)となっています。

国際協同組合年について

国連は2012年と2025年を「国際協同組合年(International Year of Co-operatives=IYC)」と定め、これを受けて世界各国で様々な取り組みが行われました。

国際協同組合年は、協同組合の価値や役割を広く伝え、社会経済の発展や持続可能な社会づくりへの貢献を促進することを目的としています。日本でも2012年には全国実行委員会が発足し、2025年には「協同組合はよりよい世界を築きます」をテーマに、各地で様々な活動が展開されました。

コープデリグループ 2025年国際協同組合年(IYC2025)の取り組み